営業研修・教育

「以前、研修を導入したが現場の行動が全く変わらなかった」

「高額な投資をしたのに成果が見えず、上層部への説明に困っている」

「また失敗したら、責任問題になる…どの研修会社を選べばいいのか」

実際、多くの企業で営業研修が期待した成果を生まず、「研修の失敗」が組織の成長を止めてしまっています。

なぜ、多くの企業で営業研修が期待した成果を生まないのか? そして、確実に成果を出す企業は、研修の「何」が違うのか?

本記事では、営業研修で「失敗する理由」から「成果を出す設計・実践・効果測定の方法」まで、体系的に解説します。

CLF PARTNERSは、350社以上、3,000人以上の営業パーソンの変革支援実績を持つ営業支援カンパニーです。継続率96.5%という数字が示すように、単なる座学研修ではなく、「実践で成果が出る仕組みづくり」を徹底的に支援します。

「今度こそ失敗できない」「投資に見合う成果を確実に出したい」そんな経営者・事業責任者、営業企画部の責任者の方は、ぜひ最後までお読みください。

⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

目次

そもそも営業研修とは?

営業研修とは、営業パーソンが自ら考え、行動し、成果を生み出すための思考力・行動力・対話力を高める組織的な育成プロセスです。

一般的には「スキル向上のための教育」と捉えられがちですが、本質は知識の習得だけでなく、研修後の行動変容と持続的な成果創出にあります。

変化の激しい市場環境において、営業担当者の自律的成長は企業競争力に直結します。実際、厚生労働省の調査では、教育訓練費を支出した企業は50.3%にのぼり、多くの企業が人材育成に積極的に投資している状況です。

営業研修では、主に以下の内容を扱います。

- 商談スキル(ヒアリング、プレゼン、クロージング)

- 顧客関係構築のコミュニケーション技術

- 営業プロセスの標準化と管理

- 商品・サービスに関する専門知識

研修形式は座学、ロールプレイ、実践型ワークショップなど多様で、目的や対象者に応じて最適な手法を組み合わせることが重要です。

【よくある悩み】営業研修で成果が出ない本当の理由

多くの企業が営業研修に取り組んでいますが、成果につながらないケースも少なくありません。その原因は、以下のような落とし穴にあります。

営業課題が曖昧なまま研修を始めてしまう

営業研修で成果が出ない最大の理由は、営業課題が曖昧なまま研修をスタートしてしまう点にあります。

課題や目標が曖昧なまま研修を開始すると、内容が現場の実情と噛み合わず、受講者に「自分には関係ない話」と受け取られがちです。

実際、ある調査では、研修の受講意図や目的が事前に説明されていたケースはわずか37%でした。つまり、6割以上の研修で目的が共有されないまま開始されているのです。これでは、研修後の効果測定も困難となり、投資対効果も不透明になります。

営業研修を実効性のあるものにするには、まず営業課題を明確に分析し、具体的な目標を設定することが不可欠です。

参考:【企業研修と研修効果に関する実態調査】8割の研修で実施後のフォローアップが行われていない

教えるだけで終わる「座学研修」の限界

営業研修で成果が出にくい理由の一つは、一方的なインプットに終始する「座学研修」では、学習効果が一時的なものになってしまう点です。

営業スキルは知識として理解するだけでは不十分で、実践を通じて初めて現場で活用できるものです。また、座学中心の研修では受講者が受け身になりやすく、自ら学ぼうとする意欲も低下しがちです。

実際、事業拡大やスキル開発に関するアンケートでは、およそ6割の回答者が「座学では限界がある」と答えており、多くの企業が従来の研修手法に課題を感じています。

営業研修を成功させるためには、実践演習やロールプレイング、ケーススタディなど、体験型の学習を取り入れることが大切です。

参考:PR TIMES

受講後の“定着設計”が抜け落ちている現状

営業研修で成果が出ない大きな理由は、受講後の「定着設計」が抜け落ちている点にあります。

研修は実施して終わりではなく、学んだ内容を現場で実践し、習慣化させることが重要です。継続的なフォローアップがなければ、研修で得た知識やスキルは急速に失われてしまいます。

しかし、現実には多くの企業で研修後の支援体制が不十分です。ある調査によれば、研修後にフォローアップが行われていないケースは全体の8割に達し、上司と内容を振り返った受講者はわずか22%でした。

さらに、約5割の人がほとんど振り返りの機会がなかったと回答しており、研修が「やりっぱなし」で終わっている現状が浮き彫りになっています。

営業研修を真に機能させるには、受講後の継続的な定着支援をあらかじめ設計し、組織的に実行することが不可欠です。

参考:【企業研修と研修効果に関する実態調査】8割の研修で実施後のフォローアップが行われていない

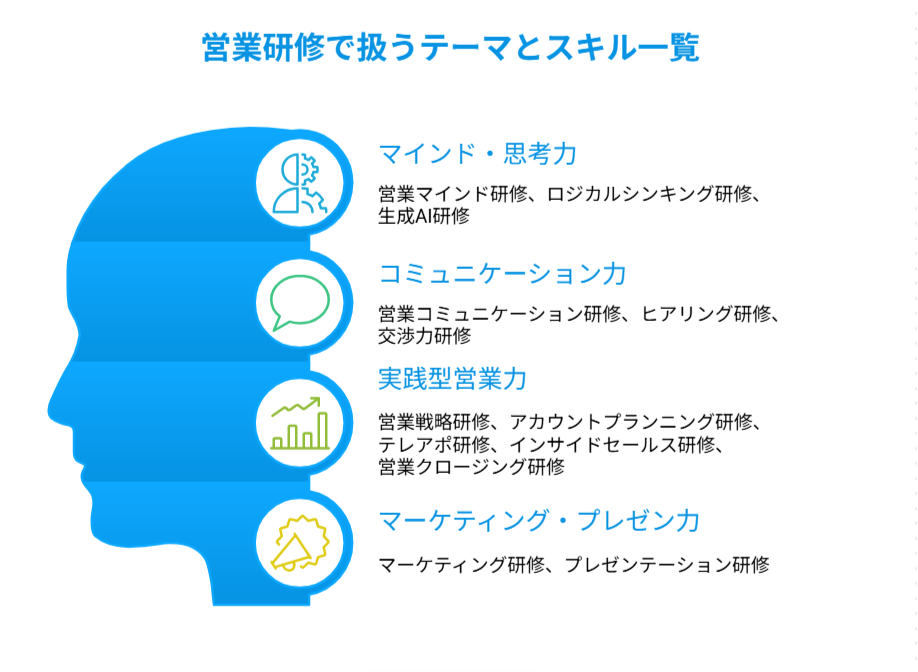

営業研修で扱うテーマとスキル一覧

営業研修で扱うテーマは多岐にわたりますが、CLF PARTNERSではこれらを営業プロセスに合わせて体系化しています。

具体的には、営業の土台となる「マインド・思考力」、顧客との関係を築く「コミュニケーション力」、戦略的に成果を上げる「実践型営業力」、そして価値を伝える「マーケティング・プレゼン力」の4つの領域を網羅しています。

以下の表で、貴社の営業組織が現在強化すべきテーマをご確認ください。研修名をクリックすると研修の詳細が確認できます。

営業マインド・思考力を鍛える研修

| 営業マインド研修 | ロジカルシンキング研修 | 生成AI研修 |

|---|---|---|

| 成果を持続的に創出するプロフェッショナルな心構えを確立し、高い目標達成意識と主体的行動力を醸成します。 | 複雑な課題を論理的に分解し、データに基づいた仮説構築力と問題解決プロセスを習得し、提案の説得力を高めます。 | 生成AIを営業活動に活用し、メール作成や情報収集などを効率化。より創造的な営業活動に時間を割くための実践スキルを習得します。 |

顧客と信頼関係を築くコミュニケーション研修

| 営業コミュニケーション研修 | ヒアリング研修 | 交渉力研修 |

|---|---|---|

| 高度な対話技術(話し方・傾聴・非言語)を学び、顧客との長期的な信頼関係を構築するスキルを習得します。 | SPIN話法などを活用し、顧客自身も気づいていない「潜在ニーズ」を引き出す質問力を強化し、課題解決型の提案を可能にします | 自社と顧客の双方が満足する「Win-Win」の合意形成を目指す交渉術を学び、タフな場面でも主導権を握る技術を磨きます。 |

戦略的に成果を上げる実践型営業研修

| 営業戦略研修 | アカウントプランニング研修 | テレアポ研修 |

|---|---|---|

| 市場分析や競合分析に基づき、実行可能な営業戦略を立案する能力を養い、自社の強みを最大限に活かす戦略的視点を身につけます。 | LTV最大化のため、重要顧客向けの戦略(アカウントプラン)を策定。キーマンを把握し、長期的な売上拡大のロードマップを描きます。 | 決裁者へのアポイント獲得率を向上させる実践的スキルを習得。短時間で「会う価値」を感じさせる電話での関係構築手法を学びます。 |

| インサイドセールス研修 | 営業クロージング研修 |

|---|---|

| CRMやMAツールを活用した、効率的かつ戦略的なオンライン営業手法を学び、見込み客の育成からオンライン商談までのプロセスを構築します。 | 商談の最終局面で確実に受注へ結びつける技術を強化。顧客の購買シグナルを見極め、不安や反対意見を解消する話法を習得します。 |

提案・発信力を高めるマーケティング・プレゼン研修

| マーケティング研修 | プレゼンテーション研修 |

|---|---|

| 「売れる仕組み」を理解し、市場のニーズを捉えて自社の価値を的確に顧客へ届けるマーケティングの視点を養います。 | 役員クラスや複数名の意思決定者に対し、説得力のあるプレゼン技術を磨き、相手の課題に寄り添い、感情と論理に訴えかけます。 |

営業研修で効果を最大化させる極意5選

営業研修の効果を高めるには、いくつかの重要な工夫が必要です。次に紹介する5つのポイントを意識することで、現場での変化が生まれます。

①「目的とゴール」の明確化:行動変容を定義する

営業研修の効果を最大化するための第一の極意は、「目的とゴール」を明確にし、目指すべき行動変容を具体的に定義することです。

目的が曖昧なままでは、受講者は何を改善すべきかが分からず、学びの焦点が定まらなくなります。また、行動変容が明文化されていなければ、研修後の成果を評価することが難しくなり、投資対効果も把握できません。

そのため、以下のような具体的な目標設定が求められます。

- 「商談成約率を20%向上させる」といった数値目標

- 「ヒアリング時間を従来の2倍にする」といった行動指標

- 「提案書作成時間を30%短縮する」といった効率性指標

- 「新規開拓件数を月10件増やす」といった活動量指標

さらに、こうした目標は受講者全員と共有し、研修の前後で達成度を測定できる仕組みを整えることが重要です。

したがって、営業研修を成功に導くには、研修の出発点として「目的・ゴールの明確化」と「行動変容の具体的定義」が欠かせないのです。

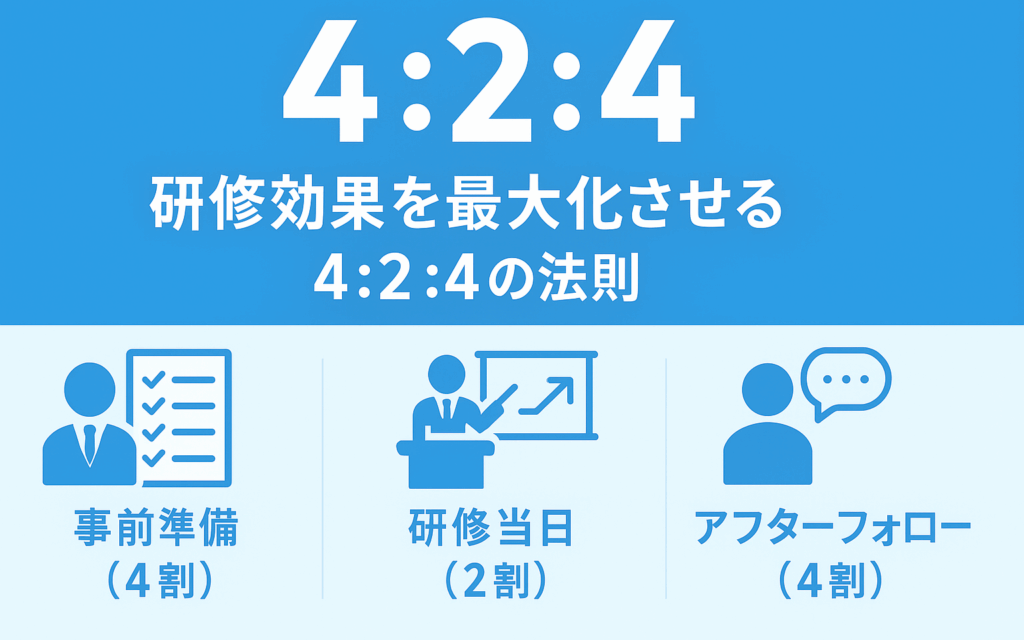

②研修効果を最大化させる4:2:4の法則

営業研修の効果を最大化するための第二の極意は、「4:2:4の法則」を活用することです。

この法則は、研修当日の内容だけでなく、事前準備と研修後のフォローが受講者の行動変容に大きな影響を与えるという、行動科学に基づいたアプローチです。研修を単なる一過性のイベントではなく、継続的な学習プロセスへと進化させることが可能になります。

具体的には、以下のように時間と労力を配分します。

- 事前準備(4割):経営層の巻き込み、当事者意識の醸成、事前課題の設定、研修目的の共有

- 研修当日(2割):実践的なプログラム、ケーススタディ、ロールプレイなどの体験型学習

- アフターフォロー(4割):現場での実践支援、定期的な振り返り、行動変容の成果測定

この「4:2:4」の設計により、学習内容の定着率が飛躍的に高まり、現場での実践力につながります。

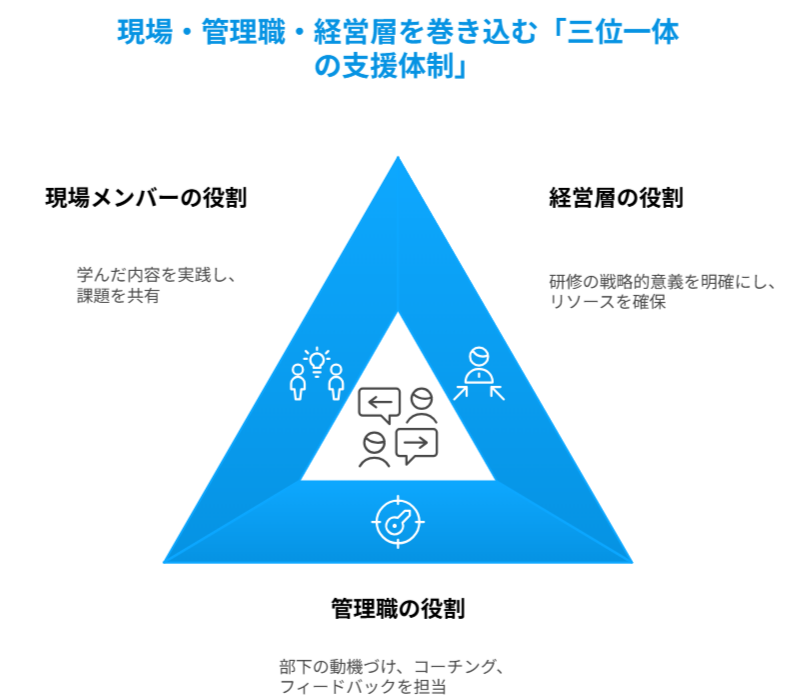

③現場・管理職・経営層を巻き込む「三位一体の支援体制」

営業研修の効果を最大化するには、現場・管理職・経営層が一体となった支援体制の構築が不可欠です。研修の成果は受講者個人の努力だけでは実現できません。組織全体のコミットメントと継続的なサポートがあって初めて、学びが行動変容へとつながります。

実際の調査でも、企業の課題として「管理職の育成能力や指導意識の不足」を挙げる声が約3割近くあり、支援体制の重要性が浮き彫りになっています。この支援体制では、以下のように役割を分担します。

- 経営層:研修の戦略的意義を明確にし、予算・リソースを確保。全社へのメッセージ発信を担う

- 管理職:部下への動機づけ、日々のコーチング、成果に対する評価とフィードバック

- 現場メンバー:学んだ内容の実践、課題の共有、相互支援による定着促進

こうした三位一体の支援体制により、受講者は「会社全体が自分の成長を後押ししている」と実感でき、学習意欲と実践への行動が大きく促進されます。

参考:研修・教育訓練、人材育成に関するアンケート【集計結果】|東京商工会議所

④自社に合わせた実践型カリキュラムで“行動”を促す

営業研修の効果を最大化するための第四の極意は、自社に最適化された実践型カリキュラムを通じて、受講者の“行動”を促すことです。

一般的な営業スキルを学んでも、自社の商材や営業プロセスに合っていなければ、現場で活用することはできないからです。また、座学中心の研修では知識の習得にとどまり、実践に必要な行動力は養われません。

そのためには、以下の要素を盛り込んだカリキュラム設計が不可欠です。

- 自社商材を使ったケーススタディ:実際の提案シーンを想定した演習

- 業界特有の課題解決型ロールプレイ:顧客の業界背景を反映した実践訓練

- 自社営業プロセスに沿った段階別学習:アプローチから成約までの一貫した流れ

- 実際の商談資料を活用した提案練習:現場ですぐに使えるスキルの習得

さらに、研修後すぐに行動に移せるよう、受講者ごとに具体的なアクションプランを設定し、「明日から何をすべきか」を明確にすることが重要です。

⑤振り返り・実践フォロー・評価で定着を図る仕組みづくり

営業研修の効果を最大化するための第五の極意は、振り返り・実践フォロー・評価を通じて学習を定着させる「仕組みづくり」です。

研修後に継続的な支援がなければ、学んだ内容は時間とともに忘れられ、研修への投資が無駄になりかねないからです。人間の記憶は「忘却曲線」に従って急速に薄れていくため、定期的な振り返りと実践支援が定着の鍵を握ります。

そのため、以下のような仕組みを整備することが重要です。

- 定期的な振り返りセッション:月1回の内容確認と課題共有

- 実践フォロー支援:商談同席、提案書の添削、個別コーチング

- 成果の可視化と評価:スキルの習得度測定や行動変容の数値化

- 成功事例の共有:チーム内での発表やベストプラクティスの展開

さらに、上司による日常的なフィードバックや、受講者同士の相互学習を促す仕掛けも、学びを職場に根づかせるうえで不可欠です。

【課題別】各営業研修の成功事例

実際の現場では、営業課題に応じた研修設計が成果を左右します。以下では、弊社が実際に支援した具体的な課題別の成功事例を紹介します。

商談成約率向上:BtoB SaaS営業研修で商談成約率が35%向上

IT業界のSaaS企業(従業員400名)では、担当者ごとに提案の質がばらつき、競合との差別化ができずに商談での失注が増加していました。

そこで、差別化戦略の立案や、ヒアリング手法、課題解決型のプレゼンテーションスキルを強化する独自のケーススタディを開発し研修を実施しました。

その結果、商談成約率が35%向上し、平均契約単価も20%増加。さらに、営業プロセスの標準化により、新人営業の立ち上がり期間が2ヶ月短縮されました。

提案機会拡大:ヒアリング力向上研修で提案機会が2倍に拡大

IT業界のソフトウェア開発企業(従業員150名)では、営業担当者が顧客の真の課題を引き出せず、単一商材の提案にとどまる傾向が課題でした。

そこで、ヒアリングの質問手法や課題の深掘りの仕方を研修し、会社の実情に合ったケーススタディを独自に開発して何度も訓練を実施。

その結果、顧客との対話で新たなニーズを発見できるようになり、提案案件数が従来の2倍に増加。クロスセル経由の売上も前年比130%に増加しました。

若手営業育成:製造業向け営業研修で営業1人あたりの売上が125%増加

製造業の機械部品メーカー(従業員600名)では、営業組織の高齢化が進み、若手営業の育成が課題でした。特に、顧客のニーズを適切にヒアリングし、長期的な関係を築く営業スキルが不足していました。

そこで、技術的な知識を補完する営業トレーニングと、交渉力向上の実践的なロールプレイを組み込んだ研修を実施。その結果、営業1人あたりの売上が125%増加し、顧客からのリピート率も向上しました。

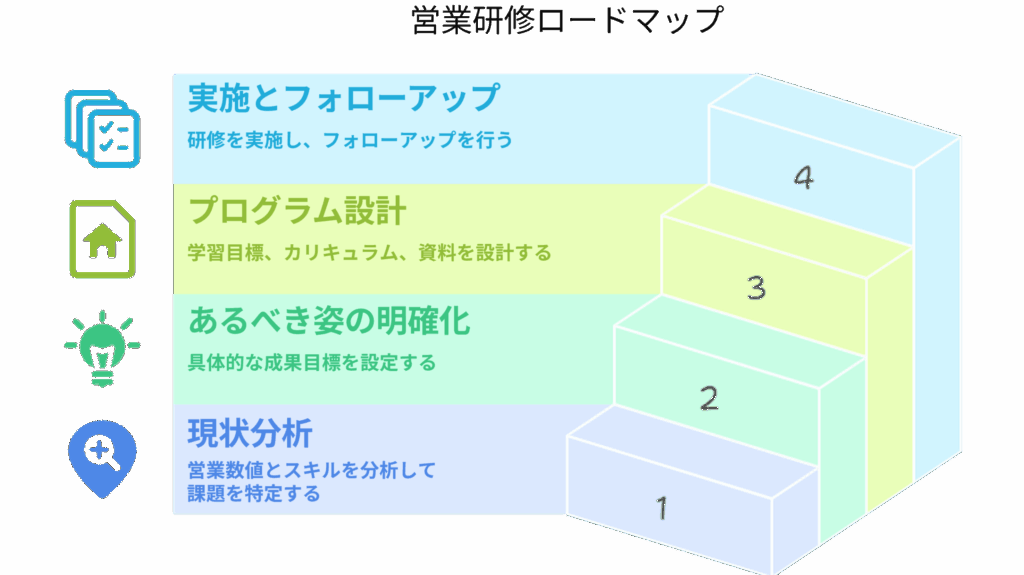

営業研修を企画する完全ロードマップ

営業研修の成功は、場当たり的な実施ではなく、体系的なロードマップに基づいた企画・実施によって決まります。

本章では、現状分析から実施後のフォローアップまで、各段階で押さえるべきポイントを具体的に解説します。

① 現状を可視化し、課題を特定する

営業研修を成功させるためには、まず現状を正確に把握し、具体的な課題を特定することが不可欠です。表面的な問題だけでなく、根本的な原因を探り出すことで、効果的な研修設計が可能になります。

数値と行動の分析

営業活動の実態を数値で把握し、定量的な課題を明確にします。数字は営業組織の現状を客観的に示す最も重要な指標です。

以下の項目を体系的に分析しましょう。

- 売上実績と目標達成率:月次・四半期・年次での達成状況、前年同期比較

- 営業プロセス指標:リード獲得数、商談化率、成約率、平均商談期間

- 行動指標:架電数、訪問数、提案書作成数、フォロー回数

- 効率性指標:営業担当者あたりの売上、商談あたりの工数、時間あたり生産性

- 顧客関連指標:新規顧客獲得数、既存顧客からのリピート率、顧客満足度

特に重要なのは、トップパフォーマーと平均的な営業担当者の数値を比較分析することです。この差異から、具体的なスキルギャップや改善ポイントが見えてきます。また、業界平均やベンチマーク企業との比較も効果的です。

スキル・マインド・組織の診断

営業担当者個人のスキルレベル、マインドセット、そして組織環境を総合的に評価します。個人のスキル不足だけでなく、組織的な要因が営業成果に大きく影響することがあります。

| 診断軸 | 主な診断項目 |

|---|---|

| 営業スキルの評価 | ・ヒアリングスキル:顧客ニーズの聞き出し能力、質問力、傾聴姿勢 ・提案スキル:課題解決型提案の精度、プレゼンテーション能力 ・クロージングスキル:成約に導く交渉力、タイミング判断、反対処理 |

| 営業マインドの測定 | ・目標達成意欲、継続力、顧客志向性、学習意欲 ・仕事満足度、成長実感、組織信頼度、目標納得度 |

| 組織・環境の分析 | ・営業組織の構造とコミュニケーション体制 ・管理職のマネジメント能力と部下指導の実態 ・営業ツール、プロセスの標準化、評価・インセンティブ制度 |

スキル評価では、自己評価と他者評価(360度評価、商談同席による観察、ロールプレイング)の両方を実施することが重要です。自己評価と上司評価のギャップから、本人の認識度合いや指導の必要性が把握できます。

優先順位と根本原因の明確化

特定した課題を整理し、解決すべき優先順位を決定します。限られたリソースの中で最大の効果を得るため、戦略的な課題設定が必要です。

以下の手法を活用して、課題の優先順位を明確にします。

- なぜなぜ分析:表面的な課題から根本原因を5回の「なぜ」で深掘り

- 影響度×緊急度マトリクス:課題の重要性と緊急性による優先順位付け

- ROI分析:課題解決による投資対効果の算出、売上インパクトの試算

- 実現可能性評価:解決策の実行難易度と必要リソースの検討

例えば、「売上が上がらない」という表面的な課題から、「なぜ売上が上がらないのか?商談数が少ないから。なぜ商談数が少ないのか?アポイントが取れないから」といったように、真の原因を特定します。

こうした根本原因分析により、研修で解決すべき具体的なスキルや行動が明確になり、効果的な研修設計が可能です。

現状分析や課題特定は、営業研修成功の8割を決める重要なステップです。しかし、社内だけでは客観的な視点が持ちにくく、本当の課題を見逃してしまうこともあります。

CLF PARTNERSでは、350社以上の支援実績を持つプロの視点で、貴社の営業組織を診断し、具体的な改善策をご提案する無料セッションを月3社限定で実施しています(60分)。

▶ 【無料】営業組織の課題と対策を壁打ちしてもらう

② 理想の営業組織と成果目標を定義する

現状分析が完了したら、次に研修のゴールとして「あるべき姿(理想像)」と「具体的な数値目標」を定義します。このプロセスは、研修の方向性を決定づけ、投資対効果を測定するための根幹となります。

現状分析の次は、研修のゴールとして「あるべき姿(理想像)」と「具体的な数値目標」を定義します。このプロセスは、研修の方向性を決定づけ、投資対効果を測定するための根幹となります。

理想像の設定

まず、自社が目指すべき理想的な営業組織の姿を具体的に定義します。理想像が明確であれば、研修で何を学ぶべきかが具体的になり、受講者のモチベーション向上にも繋がります。

理想像は、以下の3つの側面から定義します。

- 営業スタイル・顧客関係: 単なる物売りではなく、顧客の課題を解決する「コンサルティング営業」を実践し、長期的なパートナーシップを築いている。

- 組織文化: 個人の成果だけでなく、チーム全体で成功事例やデータを共有し、互いに高め合う「学習し続ける組織」である。

- 営業プロセス: 属人化を排除し、データに基づいた「標準化された効率的なプロセス」が確立され、生産性が高い状態である。

このように理想像を定めることで、研修で習得すべきスキルやマインドセットが明確になります。

成果目標の設定

次に、理想像の実現度を測るため、具体的かつ測定可能な成果目標(KGI/KPI)を設定します。曖昧な目標では研修の効果測定ができず、投資対効果も不透明になるためです。

目標は、事業戦略と連動した「SMARTの原則」(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限)に沿って設定することが重要です。

【SMARTに基づく成果目標の例】

- Specific(具体的):商談成約率、営業1人あたり売上、新規顧客獲得数

- Measurable(測定可能):現状値から何%向上させるかの明確な数値

- Achievable(達成可能):現実的で挑戦的なレベルの目標設定

- Relevant(関連性):事業戦略と営業戦略に連動した目標

- Time-bound(期限):研修後3ヶ月、6ヶ月、1年後の段階的目標

このように具体的な数値目標を定めることで、研修の進捗と最終的な成果を客観的に評価することが可能になります。

③ 研修プログラムを体系的に設計する

設定した成果目標を達成するため、効果的な研修プログラムを体系的に設計します。単発の研修ではなく、継続的な学習プロセスとして構築することが成功のポイントです。

学習目標とカリキュラム設計

研修では、受講者が「何を学び、どのような行動変容を起こすか」を明確に定義します。学習目標は、最終的な成果目標から逆算して設計することが重要です。

知識・スキル・行動の3レベルで目標を設定

学習目標は知識レベル、スキルレベル、行動レベルの3段階で構造化します。

| レベル | 定義(概要) | 学習目標の例 |

|---|---|---|

| 知識レベル(知る) | 商品知識や営業理論を習得する。 | 「研修終了後、競合にはない自社独自の強みを言語化し、顧客に説明できる」 |

| スキルレベル(できる) | ヒアリングや提案スキルを実践できる状態になる。 | 「研修後2週間以内に、SPIN話法を使って顧客の潜在ニーズを3つ以上発見する商談を実施する」 |

| 行動レベル(やっている) | 日常の営業活動で継続的に実践・改善する。 | 「研修後3ヶ月以内に、顧客アンケートで満足度4.0以上(5点満点)を3件以上獲得する」 |

段階的なカリキュラム設計

受講者の現状レベルと学習の進行に合わせた段階的な設計が必要です。

- 基礎フェーズ:営業の基本理念、マインドセット、基礎知識

- 応用フェーズ:具体的なスキル習得、実践的な手法の学習

- 実践フェーズ:ロールプレイング、ケーススタディ、実務演習

- 定着フェーズ:振り返り、改善、継続的な実践支援

さらに、営業プロセス(アプローチ→ヒアリング→提案→クロージング)や顧客ジャーニー(認知→検討→決定→導入→継続)に連動させることで、実務に直結した学習を実現します。

レベル別・職種別・課題別のコース設計により、個別最適化も図ります。

学習手法と教材設計

従来の座学中心の研修から脱却し、受講者の主体的な学習と実践を促進する手法を採用します。多様な学習手法を組み合わせることで、学習効果を最大化します。

体験型学習手法

- ロールプレイング、ケーススタディ、シミュレーション、フィールドワーク(実際の顧客訪問や商談への同席)

相互学習手法

- グループディスカッション、ペアワーク、チーム演習、メンタリング(先輩営業によるマンツーマン指導)

デジタル活用手法

- 反転学習(事前のe-ラーニングと対面での実践演習の組み合わせ)、マイクロラーニング(短時間集中型の学習モジュール)、動画学習、VR研修

特に効果的なのは、事前学習で知識をインプットし、対面研修では実践演習に集中する「反転学習」です。限られた研修時間を最大限に活用できます。

成果定着ツールの整備

効果的な学習体験を提供し、研修後の継続的な活用を促進するための資料とツールを準備します。自社に特化したオリジナル教材の開発が特に重要です。

自社オリジナル教材

- 自社の成功事例・失敗事例を基にしたケーススタディ集

- 効果的な営業トークスクリプトと提案書テンプレート

- 商談前後の確認事項をまとめたチェックリスト

実践支援ツール

- スキル評価シート、行動計画テンプレート、振り返りシート

- 研修効果を定量的に測定する成果測定ツール

デジタル基盤の構築

- e-ラーニングシステムと営業スキル向上のための動画ライブラリ

- 営業ノウハウやFAQを蓄積・共有するナレッジベース

- 受講者同士の情報交換を促進するコミュニケーションツール

これらのツールを整備することで、研修で学んだ内容が現場で確実に実践され、継続的なスキル向上につながります。

④ 実施とフォローアップで定着を促す

研修の成功は当日の運営だけでなく、事前準備と事後フォローアップが大きく左右します。4:2:4の法則で示される通り、研修前後の取り組みに全体の8割の時間を投資することが重要です。

実施前の準備

研修の成功は、実施前の準備で8割が決まります。組織全体の協力体制構築と受講者の状況把握が成功の鍵です。

経営層・管理職との連携では、研修の戦略的意義を説明し予算・リソースを確保します。管理職には研修目的を共有し、部下への動機付けと研修後の支援体制を構築します。

受講者には事前アンケートで現状スキルと課題を把握し、営業実績の振り返りと個人目標設定を依頼します。さらに、年齢層・役職・経験年数、業務内容・職務上の課題、現状スキルレベル、参加動機・期待、学習スタイルなどの詳細情報を収集することで、研修内容を最適化します。

研修当日の運営

研修当日は、事前準備した計画を確実に実行し、受講者の学習効果を最大化します。

オープニングでは研修目的を再確認し、成功事例を紹介することで学習意欲を高めます。ファシリテーションでは、講義・演習・休憩のバランスを取り、双方向コミュニケーションで質問や意見交換を促進します。

演習設計では、段階的に難易度を上げながら、受講者が「できた」という成功体験を得られるよう工夫します。研修の進行状況に応じて、理解度確認や時間管理、参加度向上のための柔軟な調整を行います。

研修後のフォローアップ

研修の真の効果は、研修後の継続的なフォローアップによって決まります。学習内容の定着と行動変容を促進する仕組みを構築します。

| 時期 | 目的 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 研修直後 | 振り返りと実践準備 | 学習内容の整理、上司との面談、アクションプラン作成 |

| 1ヶ月後 | 実践状況の確認 | 進捗・成果確認、課題把握、個別コーチング、成功事例共有 |

| 3ヶ月後 | 成果評価と行動変容確認 | 成果測定、行動・習慣の変化確認、追加学習機会提供 |

| 6ヶ月〜1年後 | 最終評価と文化定着 | ROI測定、長期定着度評価、次回研修への改善フィードバック |

この段階的なフォローアップにより、研修効果の最大化と長期的な定着を実現し、組織全体の営業力向上につなげます。

営業研修パートナー選びの5つの基準

営業研修の成果は、適切なパートナー選択で大きく左右されます。投資した時間とコストを最大限に活用するため、以下の5つの基準を慎重に評価することが重要です。

過去の成功実績と具体的な成果

営業研修パートナー選びで最も重要な基準は、過去の成功実績と具体的な成果の有無です。

実績のない研修会社に依頼すると、理論的な知識は得られても、実際の営業現場で活用できるスキルが身に付かない可能性が高いからです。また、具体的な数値で成果を示せない研修会社は、効果測定の仕組みが不十分である可能性があります。

具体的には、以下の実績を確認しましょう。

- 定量的成果:商談成約率35%向上、営業1人あたり売上125%増加

- 導入企業数:累計支援企業数、継続利用率、リピート率

したがって、具体的な数値と事例で成果を証明できる研修パートナーを選択することが、投資回収の確実性を高める鍵といえるでしょう。

業界・業種への専門知識と理解度

業界・業種への専門知識と理解度は、研修内容の実践性を決定する重要な要素です。

なぜなら、一般的な営業スキルだけでは、自社の商材や顧客特性に合わない内容になってしまい、受講者が現場で活用できないからです。また、業界特有の商慣習や顧客のニーズを理解していない研修会社では、的外れな指導になる可能性があります。

具体的には、以下の要素を評価します。

- 業界経験:自社業界での研修実績、業界出身講師の有無

- 商材理解:BtoB・BtoC、有形・無形商材への対応実績

- 顧客特性把握:ターゲット顧客の業界、規模、決裁プロセスの理解

- 専門用語対応:業界特有の専門用語や概念への理解度

したがって、自社の業界と商材を深く理解し、実践的な指導ができる専門性の高いパートナーを選択することが成功の前提といえるでしょう。

カスタマイズ対応力と柔軟性

カスタマイズ対応力と柔軟性は、研修効果を最大化するための必須条件です。

画一的なパッケージ研修では、自社固有の課題や組織文化に対応できず、受講者にとって「自分には関係ない」と感じる内容になってしまうからです。また、研修中に発見された新たな課題や受講者の理解度に応じて、柔軟に内容を調整できることが重要です。

具体的には、以下の対応力を確認します。

- 事前ヒアリング:組織課題、受講者レベル、期待効果の詳細把握

- オリジナル教材開発:自社商材を使ったケーススタディ、ロールプレイ

- 複数形式対応:対面、オンライン、ハイブリッド形式への柔軟な対応

- 追加要望対応:研修中に発生した追加ニーズへの迅速な対応

自社のニーズに完全に合わせてプログラムを設計し、状況に応じて柔軟に調整できるパートナーを選択することが、研修成功の重要な要素といえるでしょう。

研修後の継続フォロー体制

研修後の継続フォロー体制は、学習内容の定着と行動変容を実現する決定的な要素です。

なぜなら、研修当日だけでは一時的な知識習得にとどまり、実際の営業現場での行動変容や成果向上にはつながらないからです。

具体的には、以下のフォロー体制を評価します。

- 定期的な振り返りセッション:月1回の進捗確認と課題解決

- 個別コーチング:受講者一人ひとりへの個別指導

- 実践同席支援:実際の商談への同席とリアルタイムフィードバック

- 成果測定システム:研修効果の定量的・定性的な測定

研修実施後も継続的に受講者をサポートし、確実な行動変容と成果創出を支援する体制を持つパートナーを選択することが不可欠といえるでしょう。

費用対効果と投資回収期間

費用対効果と投資回収期間は、営業研修の投資判断における最終的な決定要因です。

どれだけ質の高い研修でも、投資したコストに見合う成果が得られなければ、事業的に意味がないからです。また、成果が出るまでの期間が長すぎると、キャッシュフローや組織のモチベーションに悪影響を与える可能性があります。

具体的には、以下の要素を総合的に評価します。

- 初期投資額:研修費用、教材費、会場費などの総コスト

- 期待効果の算出:売上向上、生産性向上による具体的な収益インパクト

- 投資回収期間:研修投資を回収するまでの期間(通常6ヶ月〜1年)

- 機会コスト:他の投資機会との比較、研修参加による業務停止コスト

さらに、単純な費用比較だけでなく、提供価値の質と量を総合的に判断することが重要です。安価でも効果が薄い研修よりも、適正価格で確実な成果を提供する研修の方が、結果的に高い投資効果を実現します。

【参考】営業研修の費用相場と選択のポイント

営業研修の費用相場を理解し、適切な予算設定と研修会社選択を行うための参考情報をご紹介します。

一般的な費用相場

- 社内研修(講師派遣型):1日30万円〜50万円(外部研修会社)、1時間2万円〜5万円(個人講師)

- 公開講座:1人当たり1万円〜10万円

- オンライン研修:数千円〜数十万円(月額固定型や買い切り型)

- 長期継続プログラム:200万円〜500万円(3-6ヶ月間のフォローアップ含む)

- 個別コーチング:月額10万円〜30万円(1名あたり)

費用に影響する要因

- 研修期間と回数、受講者数、カスタマイズ度合い

- 講師のレベルと専門性、フォローアップの充実度

- 教材開発費、会場費、交通費、宿泊費などの付帯費用

- 研修形式(対面・オンライン・ハイブリッド)

選択時の重要ポイント

- 最安値ではなく、費用対効果(ROI)で判断する

- 隠れた追加費用がないか事前に確認する

- 分割払いや成果連動型の料金体系の有無

- 研修効果が出なかった場合の保証制度

- 継続率や実績データの開示状況

CLF PARTNERSの営業研修が選ばれている理由

CLF PARTNERSの営業研修は、350社以上の支援実績と96.5%の継続率で選ばれ続けています。他社との決定的な違いは、営業コンサルで培われた実践ノウハウを独自のメソッドに落とし込んだ超実践型研修であることです。

また、特殊業界にも対応できる高いカスタマイズ力により、貴社の商材や営業プロセスに完全に合わせたオリジナルプログラムを設計します。さらに、研修後3ヶ月間の現場伴走支援により、通常の研修会社では実現できない実践定着を保証します。

実際に、商談成約率35%向上、営業1人あたり売上125%増加など、具体的な成果を創出してきました。4:2:4の法則に基づいた科学的アプローチで、研修前の準備から研修後のフォローまで一貫してサポートすることで、確実な行動変容と成果創出を実現しています。

まとめ

営業研修の成功は、適切な設計と継続的な支援によって決まります。本記事で解説した通り、多くの企業が陥りがちな「課題の曖昧さ」「座学中心の限界」「定着設計の欠如」を避け、4:2:4の法則に基づいた体系的なアプローチを採用することが重要です。

特に、現状分析から始まり、明確な目標設定、実践型カリキュラムの設計、そして研修後の継続的なフォローアップまでを一貫して行うことで、真の行動変容と成果創出が実現されます。また、経営層・管理職・現場の三位一体による支援体制の構築も、研修効果を最大化する不可欠な要素といえるでしょう。

営業研修パートナーを選択する際は、過去の実績、業界理解度、カスタマイズ力、フォロー体制、費用対効果の5つの基準で総合的に評価することが成功への近道です。

自走する営業組織の構築を目指すなら、ぜひCLF PARTNERSにご相談ください。350社以上の支援実績と96.5%の継続率が示す通り、確実な成果創出をお約束いたします。

⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

この記事の監修者

CLF PARTNERS株式会社

代表取締役社長 松下 和誉

大学卒業後、大手総合系コンサルティングファームに入社。最年少で営業マネジャーに就任。中小企業から大手企業まで幅広くコンサルティング業務を実施。また、文部科学省からの依頼を受け、再生機構と共に地方の学校再生業務にも従事。 その後、米Digital Equipment Corporation(現ヒューレットパッカード)の教育部門がスピンアウトした世界9ヵ国展開企業のJAPAN営業部長代行として国内の最高売上に貢献。 現在は関連会社12社の経営参画と支援を中心に、グループの軸となるCLF PARTNERS㈱ではVC出資ベンチャー企業、大企業の新規事業の支援に従事

公式Xアカウント:https://x.com/clf_km