営業研修・教育

「営業メンバーのスキルにばらつきがあり、成果が特定の人に偏っている」

「育成はしているつもりだけど、指導がその場しのぎになってしまう」

「SFAやCRMはあるけれど、スキル向上にはつながっていない」

こうした悩みを抱えるBtoB営業組織のマネージャーが増えています。現場ではOJTや単発の研修に頼るケースが多く、スキル開発が体系化されていないのが実情です。

結果、何を強化すべきか分からないまま属人化が進み、組織の成長が停滞してしまいます。この悪循環を断ち切るには、個人と組織のスキルを可視化し、計画的に育てる仕組みが必要です。

そこで本記事では、営業組織のスキルアップに役立つ以下のポイントをご紹介します。

- 営業に必要なスキルの全体像と、スキルごとの重要性

- 個人でできる具体的なスキルアップ方法

- 組織として取り組む育成・評価の仕組みづくり

- 厚労省の職業能力評価シートを活用した「営業スキルマップシート」の作成方法

CLF PARTNERSでは、再現性のある営業組織をつくるための育成支援をご提供しています。体系的な研修と営業コンサルティングにより、個人のスキル強化と組織力の底上げを同時にサポートします。

- スキルを可視化し、計画的な育成を進めたい

- 属人化を解消し、チーム全体で成果を出したい

- SFA・CRMのデータをスキル改善に活かしたい

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当社サービスをご検討ください。

⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

また、育成の実務にすぐ活かせる一冊として、『営業人材育成にも活用できる 顧客開拓スキル完全ガイド』もぜひご活用ください。

実践に役立つスキルを、体系的にまとめています。

目次

営業に必要なスキル一覧

営業成果を安定して上げるには、単なる経験値ではなく、スキルを体系的に理解することが欠かせません。

ヒアリング・提案・交渉などの基本スキルに加え、論理思考やデジタル活用も求められています。ここでは、営業に必要なスキルを分野別に整理し、それぞれの重要性を解説します。

ヒアリング力・質問力

ヒアリング力は、顧客の本質的なニーズを引き出すための基盤となるスキルです。表面的な要望だけでなく、その背後にある課題や意思決定の基準を深掘りすることで、より的確な提案が可能となります。

具体的には、以下の能力が求められます。

- オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンの使い分け

- 相手の話を遮らずに傾聴する姿勢

- 潜在課題を引き出す深掘り質問

「質問の質が商談の質を決める」と言っても過言ではありません。顧客との信頼関係構築の第一歩として、ヒアリング力の強化は営業スキル向上の最優先事項です。

課題発見力・提案力

課題発見力とは、顧客がまだ気づいていない潜在的な課題を見つけ出し、自社商材をその解決策として位置づける力です。ヒアリングで得た情報を分析し、業界知識や他社事例と組み合わせて課題を言語化します。

効果的な提案には、以下の要素が重要です。

- 顧客にとっての価値を明確に伝える

- 導入による成果を具体的かつ数値で示す

- ストーリーテリングによる納得感の向上

単なる商品説明ではなく、「導入によってどのような成果が得られるのか」を明確に示すことが求められます。課題発見力の高い営業担当者は、顧客から「相談相手」としての信頼を得ることができます。

クロージング力・交渉力

クロージング力は、商談を確実に受注へと導くための最終局面に必要なスキルです。適切なタイミングで決断を促し、価格や条件面の調整を通じて合意を形成します。

重要なポイントは以下の通りです。

- 適切なタイミングでの決断促進

- 顧客の心理的障壁の把握と解消

- Win-Winの着地点を見つける調整力

押し売りではなく、顧客の意思決定を後押しする姿勢が求められます。受注率を高めるためには、論理と感情の両面から顧客を動かす力が欠かせません。

コミュニケーション力

コミュニケーション力は、すべての営業活動の基盤となるスキルです。対面、オンライン、メール、電話など、チャネルごとに適した伝え方を使い分ける力が求められます。

営業におけるコミュニケーションには、以下の要素が含まれます。

- チャネルごとの適切な伝達手法

- 相手の立場に配慮した対人適応力

- 社内関連部署との円滑な連携

- チーム内での効果的な情報共有

高いコミュニケーション力は、顧客満足度の向上や長期的な関係構築につながります。相手の反応を的確に読み取る観察力も重要な要素です。

ロジカルシンキング力

ロジカルシンキング力とは、複雑な情報を整理し、説得力のある提案を構築するための思考力です。顧客の課題を構造的に分析し、因果関係を明確にすることで、提案の説得力が高まります。

営業活動における論理的思考のポイントは以下の通りです。

- MECEやロジックツリーによる課題の構造化

- 因果関係を明示した提案設計

- 仮説思考と検証サイクルの実践

論理的思考力は、営業プロセスの再現性を高め、属人化を防ぐ鍵となります。社内での提案や報告においても、論理的な構成は承認を得やすくする要素です。

マーケティング力

マーケティング力とは、顧客セグメントの理解や市場動向の把握、効果的なアプローチの設計を行う力です。営業とマーケティングの境界が曖昧になる中、営業担当者自身がターゲット選定やメッセージ設計を担う場面が増えています。

求められる視点は以下の通りです。

- 顧客セグメントの分析とターゲット選定

- 市場動向や競合状況の把握

- 自社の強みを活かしたポジショニングの構築

- 購買プロセスに応じた情報提供

マーケティング視点を持つ営業は、より効率的に成果を上げられます。市場ニーズと自社の強みを結びつけることで、差別化された提案が可能になります。

デジタル活用力(SFA・CRM・生成AIなど)

デジタル活用力は、営業活動の効率化と質の向上に不可欠なスキルです。単なる入力作業にとどまらず、蓄積されたデータから示唆を導き、次のアクションにつなげる力が求められます。

現代の営業に必要なデジタルスキルは以下の通りです。

- SFA・CRMを活用した案件管理と進捗把握

- データ分析による行動改善と優先順位付け

- 生成AIを活用した提案書や資料の作成

- オンライン商談ツールの活用

デジタルスキルの高さは、営業組織における競争優位の源泉となります。ツールを使いこなすことで、営業生産性の飛躍的な向上が期待できます。

個人でできる営業スキルアップの方法

営業スキルを伸ばす第一歩は、自分の行動を「意識的に磨く」ことです。日々の商談やロールプレイを通じた実践、書籍や資格による知識の強化、そしてメンターからのフィードバックが効果的です。ここでは、個人が成長するための具体的な方法を紹介します。

日々の商談・ロールプレイで実践力を磨く

座学で得た知識は、実際の商談で活かさなければ意味がありません。営業スキルを定着させるには、実践を通じた経験の積み重ねが最も効果的です。日々の商談を単なる業務ではなく、「学びの場」として位置づけ、PDCAを意識的に回しましょう。

効果的な実践方法は、以下の通りです。

| 取り組み内容 | 目的・ポイント |

|---|---|

| 商談後の振り返り | 「うまくいった点」と「改善点」を言語化し、次のアクションを明確にする。PDCAサイクルを回す意識を持つ。 |

| 定期的なロールプレイ | 上司や同僚とシチュエーションを設定し、新しい質問やクロージング手法を実践的に練習する。現場対応力を鍛える。 |

| 録音・録画の活用 | 自分の商談を客観的に見返し、話し方や表情・癖などを分析して改善につなげる。 |

| 同席による学習 | トップセールスの商談に同行し、ヒアリング・提案・クロージングの進め方を間近で学ぶ。実践知を吸収する。 |

特にロールプレイは、失敗のリスクがないため、大胆な挑戦が可能です。実践と振り返りを繰り返すことで、営業の引き出しを増やし、自信を持って商談に臨めるようになります。

書籍・資格・自己学習で基礎スキルを強化する

実践だけでは、営業に必要な理論や最新のノウハウを網羅的に習得することは困難です。体系的な知識をインプットする自己学習を組み合わせることで、実践の質はさらに高まります。

有効な学習方法は、以下の通りです。

| 学習方法 | 内容・ポイント |

|---|---|

| 書籍の読解 | 営業・交渉術・心理学などの専門書を通じて、理論と実践を体系的に学ぶ。専門家の知見を効率的に吸収できる。 |

| 資格取得 | 営業士・セールスコーチなどの資格に挑戦し、知識を整理しながら学習意欲を維持する。学びを形に残せる。 |

| オンライン講座 | 動画やeラーニングを活用し、場所や時間を選ばずに最新のノウハウを学ぶ。反復視聴で理解を深められる。 |

| 業界・競合リサーチ | 日常的に市場動向・競合情報をチェックし、顧客提案の幅を広げる。常にトレンドを把握して提案力を強化する。 |

学んだ知識は「知っている」だけで終わらせず、実際の商談で試すことで、スキルとして定着します。

メンター制度や1on1でフィードバックを受ける

自身の成長を加速させるには、客観的なフィードバックが不可欠です。自分では気づきにくい話し方の癖や、商談の課題を第三者の視点から指摘してもらうことで、改善点が明確になります。

フィードバックを最大限に活かす方法は、以下の通りです。

| 活かし方 | 内容・ポイント |

|---|---|

| メンターとの関係構築 | 経験豊富な上司・先輩をメンターとし、定期的に相談や振り返りの機会を設ける。信頼関係を築き、継続的な学びを得る。 |

| 1on1の活用 | ミーティングで商談内容を共有し、課題解決に向けた壁打ちやフィードバックを受ける。具体的な改善策を得やすい。 |

| 素直な姿勢 | フィードバックを批判ではなく成長のチャンスと捉え、感情的にならず前向きに受け止める。成長スピードが加速する。 |

| 具体的な行動計画 | 指摘された改善点をもとに、次回までに何を・どのように改善するか明確なアクションプランを立てる。実践で成果を検証する。 |

フィードバックは、受け身ではなく積極的に求める姿勢が重要です。複数の視点からアドバイスを得ることで、多角的に学び、継続的な成長サイクルを作り出すことができます。

生成AIを活用した効率的なスキルアップ

近年、営業スキル向上の手段として、生成AIの活用が急速に広がっています。ChatGPTやClaude、Geminiなどのツールを使えば、24時間いつでも壁打ち相手になってもらえるだけでなく、客観的なフィードバックや改善提案も瞬時に得られます。

生成AIによる営業スキルアップの主な活用方法は、以下の通りです。

| 活用方法 | 内容・ポイント |

|---|---|

| トークスクリプトの作成・改善 | 商談シナリオや提案書の構成をAIに相談し、より説得力のある内容にブラッシュアップ。顧客タイプに応じたアプローチ方法も提案してもらえる。 |

| 商談録音・議事録の分析 | 商談の録音や議事録をAIに読み込ませることで、改善点や見落としていた顧客ニーズを抽出。客観的なフィードバックを得られる。 |

| AIとのロールプレイ | AIを顧客役として設定し、さまざまなシチュエーションでのロールプレイが可能。反論処理やクロージングの練習が繰り返しできる。 |

| 課題・質問の壁打ち | 商談前の準備や戦略立案の際にAIに相談し、多角的な視点や示唆を得る。思考整理や新たな切り口の発見につながる。 |

| 提案書・メールの添削 | 作成した提案書やメール文面をAIに添削してもらい、論理構成や表現の改善点を把握。即時にフィードバックが得られる。 |

なかでも、商談録画の分析は非常に効果的です。文字起こしした商談内容をAIに読み込ませることで、「話す時間の配分」「質問のタイミング」「顧客の関心が高かったポイント」などを客観的に分析してもらえます。

さらに、「深掘りすべきだった質問」や「見逃していた顧客の懸念点」なども指摘されるため、次回の商談にすぐ活かすことができます。

組織で取り組む営業スキルアップの方法

個人の努力だけでは、組織全体の営業力は底上げできません。スキルを共有・再現できる仕組みが必要です。営業研修やコンサルティングの導入、SFA/CRMデータの活用、スキルマップによる評価制度の整備など、組織で行うべき施策を解説します。

営業研修・コンサルティングの活用

営業研修やコンサルティングは、営業力を「個人の経験や勘」に頼らず、組織全体で高めていくための有効な手段です。

外部のプロフェッショナルが設計した体系的なプログラムを通じて、属人化しがちな営業ノウハウをチーム全体で共有できるからです。

導入によって得られる効果は、以下のように多岐にわたります。

- 自社の状況や課題に合わせたオリジナルのプログラムで学べる

- 座学だけでなく、ロールプレイや演習を通して、すぐに現場で使えるスキルが身につく

- 研修後もフォローアップがあるため、学んだ内容が実務に根付く

特に重要なのは、「研修を一度きりで終わらせない」こと。継続的に改善のサイクルを回していくことで、初めて現場に変化が生まれます。

また、外部の第三者視点が入ることで、自社では気づけなかった課題や改善のヒントが得られるのも大きな利点です。

専門家の知見を取り入れれば、業界のベストプラクティスや新しい営業手法も素早く取り入れられます。

例えば、CLF PARTNERSの営業研修では、50種類以上のプログラムから貴社の課題に合わせたオリジナル研修を設計。

これまで3,000人以上の営業担当者を支援してきた経験を活かし、研修後も伴走型のサポートで現場への定着を支援します。

⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

営業データ(SFA・CRM)を活用した行動改善

SFAやCRMに蓄積された営業データを分析することで、勘や経験に頼らない科学的な行動改善が可能になります。というのも、データには成果を上げている営業の行動パターンや、失注の傾向が明確に表れているためです。

営業データを活用することで得られる利点は以下の通りです。

- 商談数や提案数などの活動量が可視化され、行動基準が明確になる

- 受注率や平均商談期間などの成果指標から改善ポイントが特定できる

- トップセールスと平均的な営業の行動差異が数値で把握できる

- ボトルネックとなっている営業プロセスが客観的に発見できる

- AIを活用して個々の営業に最適な改善提案を自動で行える

このように、データに基づく客観的な分析により、どのスキルを強化すべきか明確になります。また、改善施策の効果測定も可能となり、PDCAサイクルが回しやすくなります。

さらに、個人の主観や思い込みではなく、事実に基づいた指導ができるため、メンバーの納得感も高まります。したがって、SFA・CRMは単なる管理ツールではなく、組織的なスキルアップを実現する重要な基盤となります。

スキルマップを使った育成・評価の仕組み化

スキルマップは、営業に必要なスキルを可視化し、個人の強みと弱みを明確にする育成・評価ツールです。

「何をどのレベルまで習得すべきか」が明示されることで、育成の方向性が明確になり、評価の公平性も高まるためです。

スキルマップを組織に導入することで得られる利点は以下の通りです。

- 属人化していた育成ノウハウが組織の共通資産になる

- 誰に何を教えるべきかが明確になり、育成効率が向上する

- 評価基準が可視化され、公平で納得感のある人事評価が実現する

このように、スキルマップを導入することで、場当たり的だった育成が体系的な仕組みへと変わります。また、定期的な評価更新により、個人の成長度合いを追跡でき、研修やOJTの効果測定も可能になります。したがって、スキルマップは組織的な営業力強化の要となる施策です。

CLF PARTNERSでは、スキルマップの構築や育成制度の設計についても、貴社の課題に合わせた最適な仕組みをご提案します。

営業組織の課題を可視化し、具体的な改善策を知りたい方は、ぜひ無料診断をご活用ください。

▶ 【無料】営業組織の課題と対策を壁打ちしてもらう

営業スキルを可視化して伸ばす「営業スキルマップシート」の作り方

営業スキルを属人的なものにせず、組織として計画的に伸ばしていくためには、まず「スキルを可視化すること」が欠かせません。しかし、一から評価シートを作るのは時間も手間もかかります。

そこで有効なのが、厚生労働省が公開している「職業能力評価シート」を活用する方法です。このシートは、職種ごと・レベルごとに求められる能力を整理した「汎用スキルマップ」であり、自社の営業スキル体系を設計する土台として非常に有用です。

以下では、このシートをベースに「自社版・営業スキルマップシート」を作成する具体的なステップを解説します。

⇒厚生労働省|職業能力評価シート(公式ページ)

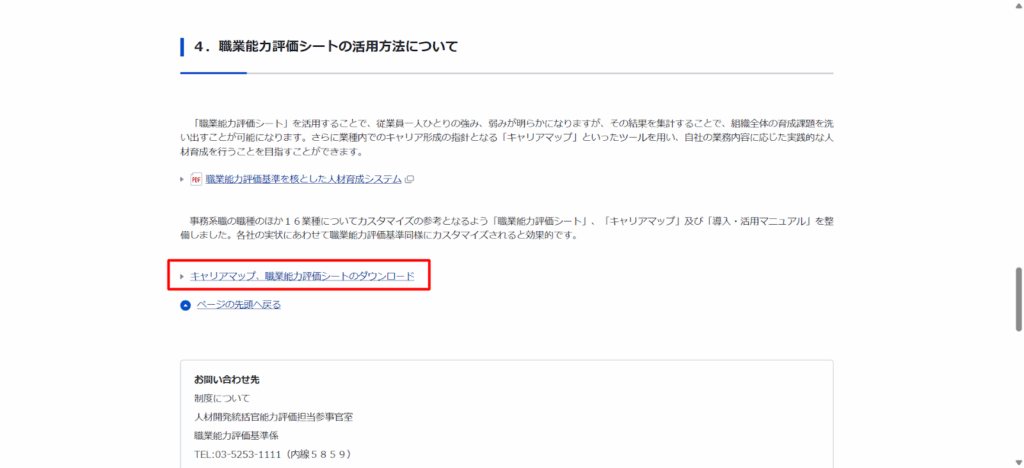

STEP1:厚労省の職業能力評価シートをダウンロード

まずは、厚生労働省が無料で公開している職業能力評価シートを入手します。具体的な手順は以下の通りです。

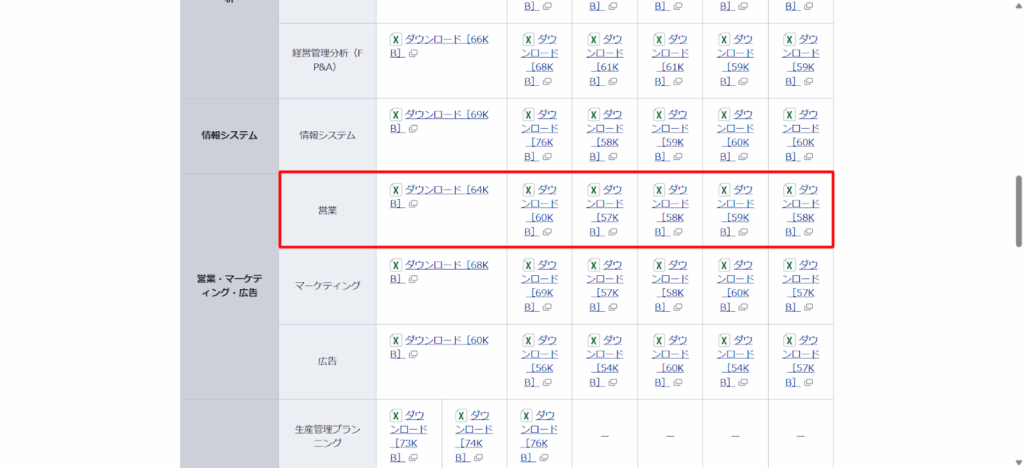

1.厚生労働省の職業能力評価シートのページにアクセスし、キャリアマップ、職業能力評価シートのダウンロードをクリック

出典:厚生労働省

2.ページ内の「職業能力評価シート(事務系職種)の一覧へ」をクリック

出典:厚生労働省

3.「営業・マーケティング・広告」カテゴリーから「営業」を選択し、レベル1(エントリー)からレベル4以降まで、必要なレベルのExcelファイルをダウンロード

出典:厚生労働省

職業能力評価シートは、キャリアステージに応じて以下のレベルに分かれています。

| レベル | 職位イメージ | 想定される役割 |

|---|---|---|

| レベル1 | エントリー | 新人・入社初期段階で基本業務を学ぶ |

| レベル2 | スタッフ | 基本業務を一人で遂行できる |

| レベル3 | シニア・スタッフ | 応用的な業務や後輩指導ができる |

| レベル4以降 | スペシャリスト/マネージャーシニア・スペシャリスト/シニア・マネージャー | 専門性の発揮または管理職として活躍高度な専門性または上級管理職 |

自社の営業メンバーの現状に合わせて、該当するレベルのシートをダウンロードしてください。

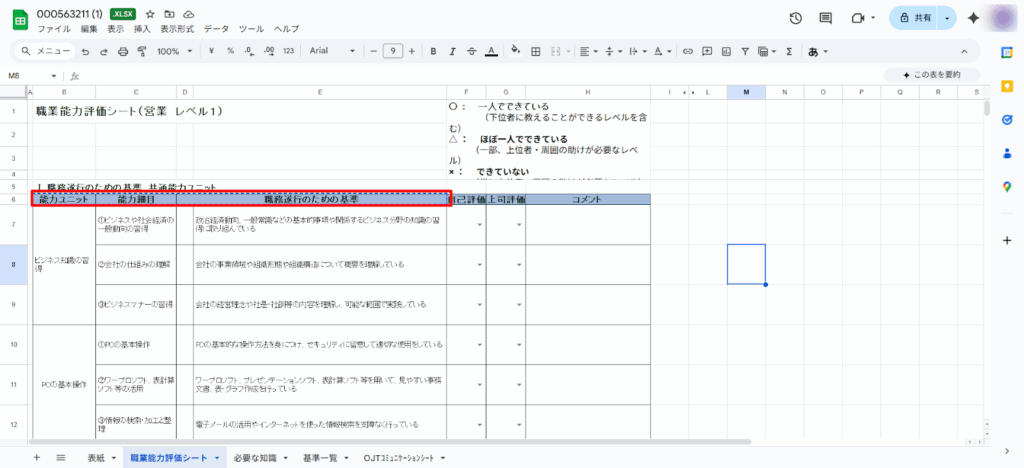

ダウンロード後、ファイルの構成を確認しましょう。職業能力評価シートは、以下の5つのシートで構成されています。

- 表紙シート: 氏名、実施日などの基本情報を記入

- 職業能力評価シート: メインの評価シート(能力ユニット・能力細目・職務遂行基準が記載)

- 必要な知識: 各能力ユニットに必要な知識のリスト

- 基準一覧(サブツール): 能力細目と職務遂行基準の詳細説明

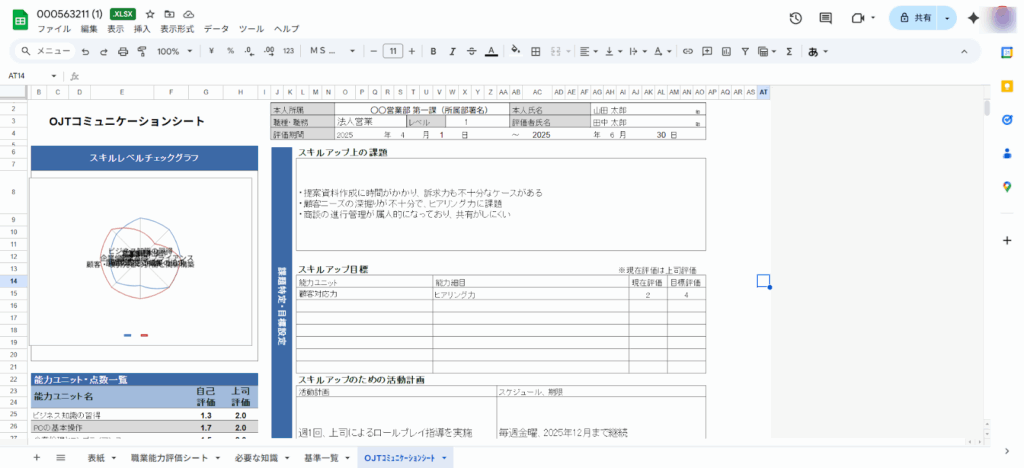

- OJTコミュニケーションシート: 自己評価・上司評価を数値化してグラフ表示するツール

STEP2:厚労省シートの構成と項目を理解する

まず、職業能力評価シートの3つの構成要素を確認しましょう。シートは以下の構造で整理されています。

- 能力ユニット: スキルの大分類

- 能力細目: スキルの中分類

- 職務遂行のための基準: 具体的な行動指標(何ができればそのレベルに達しているか)

各能力ユニットの下には、さらに細分化された「能力細目」があり、それぞれに「職務遂行のための基準」が設定されています。

例えば、「顧客・取引先との折衝と関係構築」という能力ユニットには、「①交渉・折衝」「②効果的な説明」「③関係構築」といった能力細目が含まれています。

STEP3:職業能力評価シートに自社スキル項目を追加・統合

厚労省シートの標準項目を理解したら、次は自社独自の営業スキルを追加します。まず、厚労省シートにはない、自社ビジネスに特有のスキルを特定します。例えば以下のような項目が考えられます。

- SFA・CRMツールの活用スキル

- 生成AIを使った提案書作成スキル

- 業界特有の専門知識(製造業向け、SaaS向けなど)

- 複雑な見積もり・契約交渉スキル

上記のような特有のスキルを「能力ユニット」「能力細目」「職務遂行のための基準」の形式で整理します。

例えば「デジタルツール活用」という能力ユニットを追加する場合は以下のようになります。

| 能力ユニット | 能力細目 | 職務遂行のための基準 |

|---|---|---|

| デジタルツール活用 | ① SFA・CRMの活用 | ・基本的なデータ入力と検索ができる ・案件管理と進捗更新を正確に行える ・データ分析により改善ポイントを発見できる |

| ② 生成AIの活用 | ・生成AIを使って提案書の下書きを作成できる ・顧客ニーズに応じてプロンプトを調整できる ・AI生成物を精査し、自社の提案に最適化できる |

整理が完了したら、Excelファイルの「職業能力評価シート」タブに自社独自のスキル項目を行として追加しましょう。

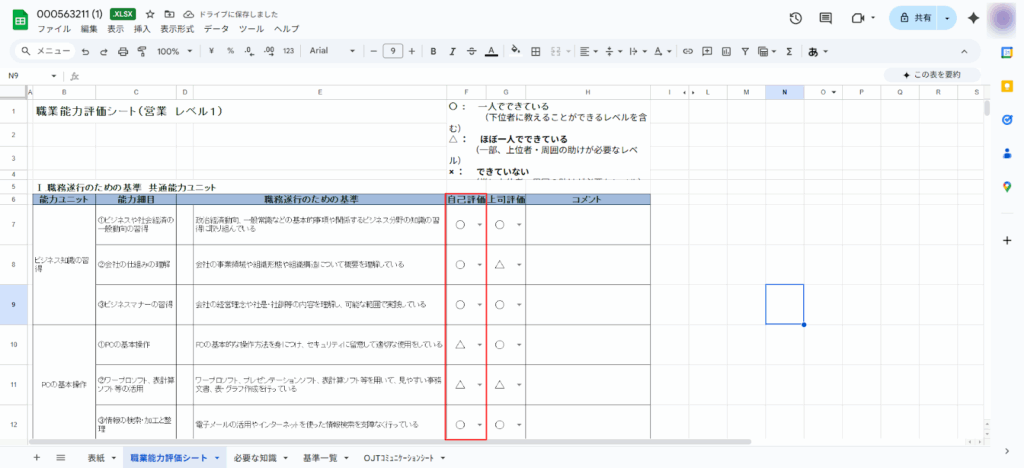

STEP4:自己評価+上司評価でスキルギャップを可視化

スキルマップの作成後、実際に評価を行い、育成すべきスキルを明確にします。

1.営業本人による自己評価

営業担当者は、各スキル項目について自己評価を行います。厚労省の3段階評価(○・△・×)を使用し、具体的な行動事例を思い出しながら、現状を正直に評価することが重要です。

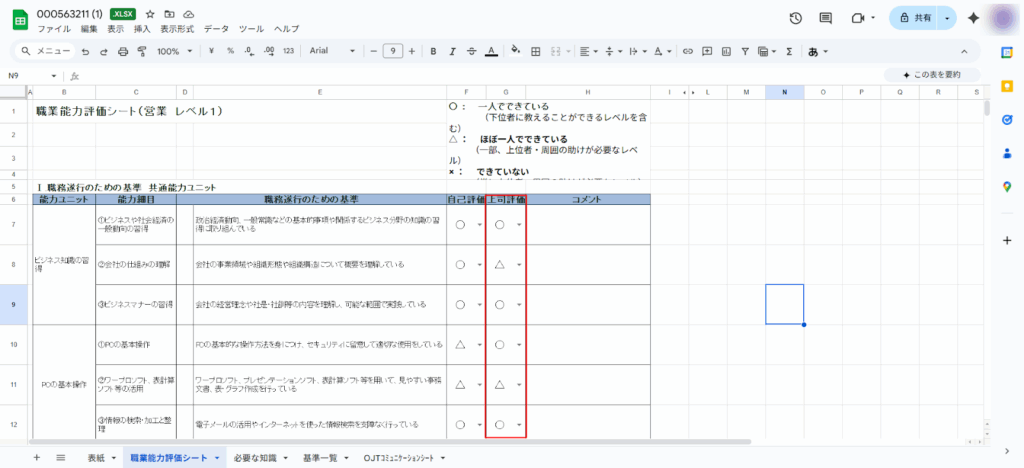

2.上司による評価

次に、直属の上司が同じ評価項目について評価します。商談同行や日々の報告内容、成果実績を踏まえ、具体的な行動に基づいて客観的に判断します。感覚的な評価を避けることが、公平性を保つポイントです。

3.評価結果の差異を確認

自己評価と上司評価を比較することで、以下のような傾向が明らかになります。

- 自己評価が高く、上司評価が低い:過信の可能性があり、重点的な指導が必要

- 自己評価が低く、上司評価が高い:強みを認識させ、自信を持たせる機会

- 双方が低評価:育成課題として研修やOJTでの強化が必要

- 双方が高評価:強みとして活用し、他メンバーへの共有や指導役を任せる

4.面談によるギャップの背景共有

「OJTコミュニケーションシート」を使って評価結果をグラフで可視化し、面談を実施します。評価を伝えるだけでなく、その評価に至った背景や行動事例をもとに対話を行い、次の四半期で重点的に育成するスキルを2〜3個に絞り込み、具体的な成長課題として設定します。

このプロセスにより、メンバーは自身の成長方向を明確に把握し、主体的な行動改善へとつなげることができます。

STEP5:スキルマップを育成・評価・研修に活用

スキルマップは作って終わりではありません。評価・育成・研修のサイクルに組み込むことで、営業力の強化につながります。

四半期または半期ごとに再評価を行えば、スキルの伸びが可視化され、メンバーのやる気もアップします。時系列で記録すれば、キャリア成長の過程も見えてきます。

研修は、スキルマップで見つかった弱点をベースに設計します。共通の課題には全体研修、個別の弱点にはOJTやメンター制度で対応します。

また、スキルマップは以下のような人事施策にも活用可能です。

- 昇進・昇給の判断材料

- 配置転換の参考

- 採用時のスキル基準の明確化

最後に、スキルマップも時代に合わせてアップデートが必要です。営業戦略の変更や新ツールの導入時には、評価項目を見直し、「生きたツール」として活用していきましょう。

営業スキルアップの方法の中で、最も効果的なのは「営業研修」

個人の努力や組織の仕組み化も重要ですが、最も短期間で確実に成果を出せるのが「営業研修」です。なぜなら、外部の専門家による体系的なプログラムにより、実務に即したスキルを効率的に習得でき、組織全体の底上げが同時に実現できるためです。

CLF PARTNERSの営業研修プログラムは、50以上のメニューから貴社の課題に合わせてカスタマイズし、実践的なケーススタディやグループワークを通じて即戦力を育成します。新人からマネージャーまで、レベル別・目的別に最適なプログラムをご用意しています。

主要な研修プログラム

- 新人営業研修: 営業の全体像と基本スキル・マインドを習得

- 営業マネジメント研修: 部下育成と組織強化の手法を学ぶ

- ソリューション営業研修: 顧客課題を解決する提案力を強化

350社以上、3,000人以上の支援実績に基づく独自メソッドで、6カ月以内に成果を実現します。貴社の営業組織を強化したい方は、ぜひ研修プログラムをご検討ください。

⇒CLF PARTNERSの営業研修プログラムの詳細を見る

まとめ

営業スキルアップには、個人の実践的な努力と組織的な仕組み化の両輪が不可欠です。ヒアリング力や提案力といった基本スキルに加え、ロジカルシンキングやデジタル活用力も求められる時代において、属人化を防ぎ、再現性のある営業組織をつくるには、スキルの可視化が鍵となります。

本記事で紹介した厚生労働省の職業能力評価シートを活用したスキルマップ作成により、誰に何を教えるべきかが明確になり、計画的な育成が可能になります。また、SFA・CRMデータの活用や営業研修の導入により、科学的かつ体系的なスキル強化が実現できます。

CLF PARTNERSでは、350社以上の支援実績に基づき、スキルマップの構築から営業研修の実施、組織改善まで一貫してサポートしています。営業組織の課題を可視化し、成果につなげたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

この記事の監修者

CLF PARTNERS株式会社

代表取締役社長 松下 和誉

大学卒業後、大手総合系コンサルティングファームに入社。最年少で営業マネジャーに就任。中小企業から大手企業まで幅広くコンサルティング業務を実施。また、文部科学省からの依頼を受け、再生機構と共に地方の学校再生業務にも従事。 その後、米Digital Equipment Corporation(現ヒューレットパッカード)の教育部門がスピンアウトした世界9ヵ国展開企業のJAPAN営業部長代行として国内の最高売上に貢献。 現在は関連会社12社の経営参画と支援を中心に、グループの軸となるCLF PARTNERS㈱ではVC出資ベンチャー企業、大企業の新規事業の支援に従事

公式Xアカウント:https://x.com/clf_km